定期清掃とは?必要性・相場・業者選びまで完全ガイド

このページの内容

オフィスや店舗を清潔に保つためには、日々の掃除だけでなく「定期清掃」が欠かせません。しかし、日常清掃との違いや実施するメリット、費用相場、業者選びのコツなど、具体的なことがわからず悩んでいる方も多いでしょう。

この記事では、定期清掃の基本から、メリット・デメリット、頻度の目安、費用、業者選びのポイントまで、わかりやすくまとめて解説します。あなたのオフィスや店舗に最適な定期清掃プランを見つけてくださいね。

小原 匡人

早稲田大学国際教養学部卒。

その後、ハウスクリーニング専門ポータルサイト「おそうじ合衆国」の立ち上げに参画。公益社団法人全国ハウスクリーニング協会が主催する「ハウスクリーニング技術研修会」へ積極的に参加し、ハウスクリーニング業者との密接な関係構築・情報交換に努めています。収納や清掃をテーマに、様々な記事の監修・執筆にも関与。ハウスクリーニングアドバイザー取得。

定期清掃とは?基本をわかりやすく解説

定期清掃は、日常の掃除だけでは取りきれない汚れや劣化を防ぎ、建物や設備を長くきれいに保つための清掃サービスです。ここでは、定期清掃の基本と、日常清掃との違い、実際に行われる作業内容について詳しく紹介します。

定期清掃とは

定期清掃とは、オフィスや店舗、マンションの共用部などを、週1回や月1回、あるいは季節ごとの決まった間隔で専門業者が徹底的に清掃するサービスのことです。

普段の掃除では落としきれない床の黒ずみやカーペットの奥に入り込んだ汚れ、くすんだガラスやサッシ、さらにはエアコンや換気扇の内部など、見えにくい部分まで専用の機材と洗剤を使ってきれいに仕上げます。

日常清掃だけではどうしても限界がありますが、定期清掃を取り入れることで建物全体をまるでリセットするように清潔な状態に戻せるのが大きな魅力です。

こうしたお手入れを続けることで、美観を長く保てるだけでなく、設備の劣化を防ぎ、建物の寿命を延ばす効果も期待できます。オフィスの印象や店舗の清潔感にも直結するため、快適で衛生的な環境を維持したい場合には欠かせない取り組みといえるでしょう。

定期清掃って、どんな汚れまで落としてもらえるんですか?

定期清掃では、床の黒ずみやカーペットの奥の汚れ、窓ガラスやエアコン内部のカビまで徹底的に落とせます。普段の掃除では届かない場所までリセットできるのが大きな魅力です。

定期清掃と日常清掃の違い

日常清掃は、ほうきや掃除機での床掃きやゴミ回収、軽い拭き掃除など、毎日または週数回行う作業が中心で、普段の生活や業務に必要な最低限の清潔を保つためのものです。

一方で定期清掃は、普段は手が届かない場所や日常掃除では落としきれない汚れを、専門の機材や薬剤を使って徹底的にきれいにするのが特徴です。たとえば、床の黒ずみやカーペットの奥に入り込んだホコリやシミ、換気扇やエアコン内部のカビや汚れなども、定期清掃ならしっかりリフレッシュできます。

日常清掃だけでは時間とともに汚れが蓄積してしまいますが、定期清掃を組み合わせることで、建物全体の清潔感や快適さを長く維持でき、オフィスや店舗の印象や衛生管理にも良い影響を与えます。

定期清掃を入れると、日常清掃だけのときと比べてどんな変化がありますか?

定期清掃を入れると、床の黒ずみやカーペットの奥のホコリ、ガラスのくすみが取れて空間全体が明るくなります。空気もすっきりし、利用する人や来客にも清潔感が伝わりやすくなります。

定期清掃の内容

定期清掃の内容は、建物の種類や利用状況によって変わります。

オフィスなら床の黒ずみやカーペットの奥にたまったホコリを落としたり、店舗なら厨房や水回りの油汚れをしっかり落としたりと、それぞれに合わせた作業が行われます。

また、エアコンや換気扇などの空調設備を清掃することで、カビやホコリの蓄積を防ぎ、快適な空気環境を保つことができます。主な作業内容は次の通りです。

- 床の洗浄・ワックスがけ

- カーペットのシャンプー・ドライクリーニング

- ガラス・サッシ・外壁の清掃

- トイレや水回りの徹底洗浄

- 空調設備や換気扇の内部清掃

こうした定期的なお手入れを続けることで、建物の美観を長く維持できるだけでなく、衛生面の改善や設備の寿命延長にもつながり、利用者や来客にとっても快適な空間を保つことができます。

定期清掃では、どこまで掃除してもらえるんですか?

定期清掃では、床やカーペット、ガラスや水回り、エアコン内部までしっかり掃除できます。普段の掃除では届かない場所もきれいになるのが特徴です。

なぜ定期清掃は必要なの?定期清掃をするメリットとしないリスク

定期清掃を行うことで、建物の美観や衛生状態を保つだけでなく、企業や店舗の信頼性にも影響します。ここではメリットと、意外なデメリットも解説します。

【メリット1】建物や設備の美観・清潔感を保つ

定期清掃を行う大きなメリットは、建物や設備の美観と清潔感を長く維持できることです。日常の掃除では落としきれない床の黒ずみや壁のくすみ、カーペットに染み込んだ細かい汚れも、専門の機材と技術でしっかり取り除くことができます。

オフィスや店舗では、こうした小さな汚れの積み重ねが第一印象を左右しますが、定期清掃を取り入れることで常に明るく清潔な空間を保ちやすくなります。

清潔で整った環境は、働く人にとっても心地よく、来客や顧客に安心感や信頼感を与える効果があります。建物全体を定期的にリフレッシュすることは、快適な空間作りだけでなく、企業や店舗の印象向上にもつながる重要なポイントです。

【メリット2】カビやホコリ、害虫を防ぐ

定期清掃を取り入れることで得られる大きなメリットの一つが、カビやホコリ、そして害虫の発生を防げることです。

特にエアコンの内部や換気扇、水回りなどは、普段の掃除では手が届きにくく、放置するとホコリや湿気がたまってカビが繁殖しやすくなります。こうした環境は害虫の発生源や異臭の原因にもなり、知らないうちに衛生リスクが高まってしまいます。

定期清掃では、専門の機材や洗剤を使って内部までしっかりと汚れを取り除くため、目に見えない部分の清潔さを保つことができます。

その結果、建物全体の空気がすっきりとし、利用する人にとっても快適で健康的な環境が維持しやすくなります。さらに、定期的なお手入れを続けることで、衛生トラブルを未然に防ぎ、安心して過ごせる空間を長く保つことができます。

【メリット3】衛生管理と企業イメージアップに直結

清潔なオフィスや店舗は、社員や顧客に安心感を与え、企業や店舗の信頼性にも直結します。特に飲食店や医療機関、美容サロンなどでは、衛生管理のレベルがそのままお店や会社のイメージに影響しやすく、少しの汚れや不衛生な印象が大きな信頼低下につながることもあります。

定期清掃を取り入れることで、床やカーペットの汚れはもちろん、ガラスや水回り、空調設備まで徹底的にきれいにできるため、常に衛生的な環境を保つことが可能です。

従業員にとっても気持ちよく働ける環境が整い、来客や顧客には「きちんと管理されている会社」「安心して利用できる店舗」という良い印象を与えます。定期的なメンテナンスを継続することは、衛生面の強化だけでなく、企業や店舗のブランド価値向上にも大きく貢献します。

日常掃除だけでも十分だと思っていましたが、定期清掃を入れる価値はありますか?

普段の掃除では落とせない汚れやカビを防げるので、美観と衛生を長く維持できます。結果的に企業や店舗の信頼性アップにもつながります。

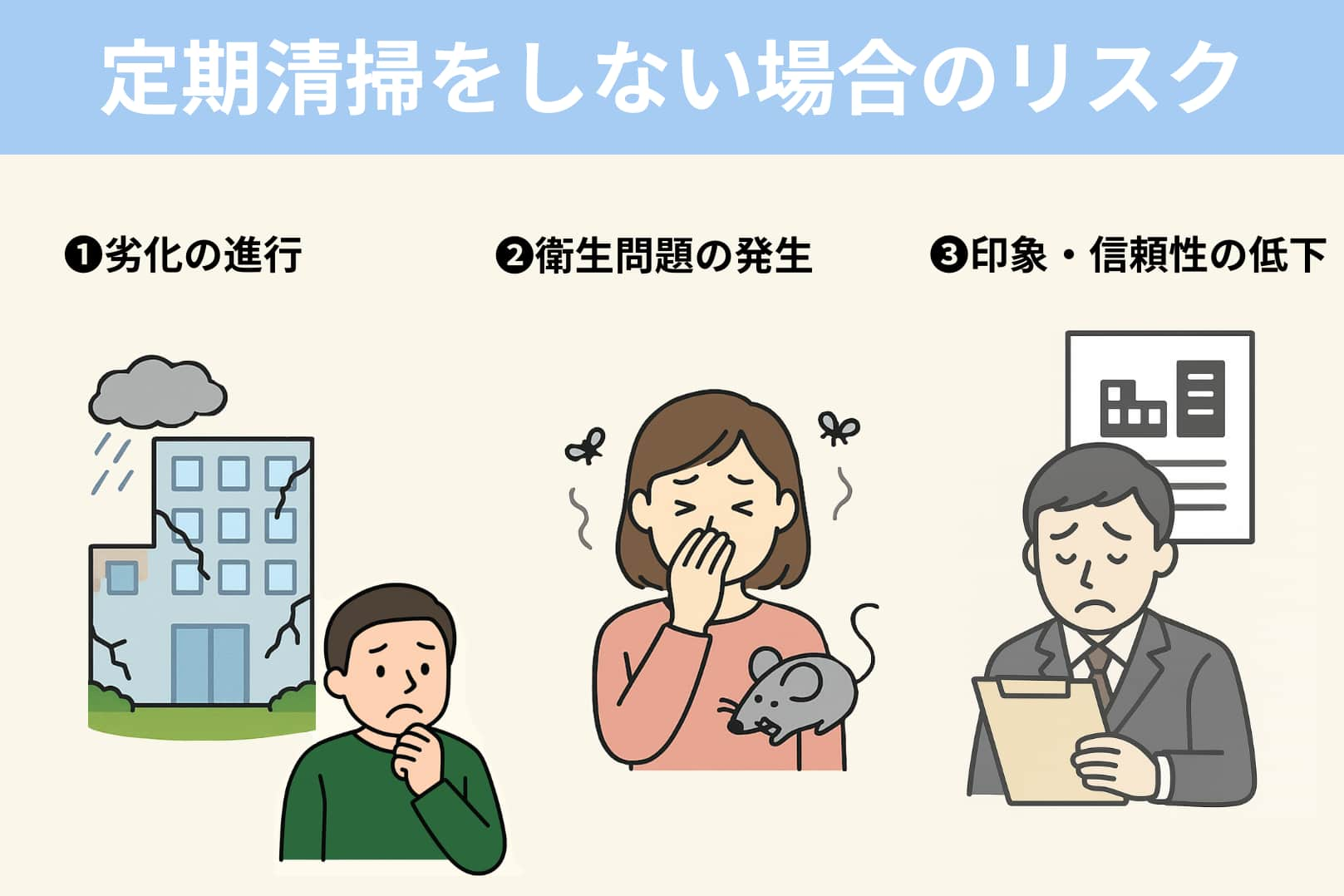

定期清掃をしない場合のリスク

定期清掃を行わずに放置してしまうと、建物や設備にさまざまな悪影響が生じます。見た目は徐々にくすみが目立ち、衛生状態も悪化しやすくなります。特に、カビや雑菌は気付かないうちに広がり、異臭や害虫の原因にもなります。

また、こうした状態は来客や利用者に不快な印象を与え、店舗や企業の信頼低下につながることもあります。定期清掃を怠った場合に想定されるリスクは次の通りです。

- 床や設備の劣化が進み、修繕費や交換コストが増える

- カビや雑菌の繁殖によって異臭や衛生問題が発生する

- 建物の印象が悪化し、企業や店舗の信頼が損なわれる

このように、定期清掃をしないことは、単なる美観の低下にとどまらず、衛生面や経済面での負担増にもつながります。カビやホコリの放置は空気環境の悪化を招き、従業員や利用者の健康リスクにも影響する可能性があります。

長期的には定期清掃を行う方が、修繕費を抑えつつ快適で安心できる環境を維持でき、企業や店舗の信頼性向上にもつながります。

定期清掃をしないと、どんな問題が起こるんでしょうか?

床や設備の劣化が早まり、修繕費が増えますし、カビや雑菌による衛生問題や企業イメージの低下にもつながります。

定期清掃の頻度と内容の目安

定期清掃の頻度は建物の種類や利用状況によって異なります。ここではオフィスや店舗の目安と効率的な清掃計画の立て方を解説します。

オフィスや店舗ごとの清掃頻度の目安

オフィスや店舗、商業施設などは、利用状況によって最適な定期清掃の頻度が異なります。来客の多さや汚れやすさを踏まえてスケジュールを組むことが大切です。目安は以下の通りです。

| 施設の種類 | 清掃頻度の目安 |

| オフィス | 月1回〜季節ごと |

| 飲食店 | 週1回〜月2回 |

| 商業施設・マンション共用部 | 月1〜2回 |

この清掃頻度の目安はあくまで一般的な基準であり、建物の利用状況や季節によって調整が必要です。

例えば、オフィスでも来客が多い場合やイベント後は清掃回数を増やすと安心です。飲食店は油や食べカスによる汚れが早く蓄積するため、繁忙期には週2回以上の清掃が推奨されます。マンションの共用部や商業施設も、人の出入りが多い季節や雨天が続く時期は汚れやすくなるため、柔軟なスケジュール変更が美観と衛生維持のポイントです。

建物の特性や人の出入りに応じて計画的に清掃を行えば、効率よく美観と衛生を維持できますよ。

季節や利用状況に応じたスケジュールの組み方

定期清掃は、季節ごとの特徴や建物の利用状況に合わせてスケジュールを組むことで、より効果的に美観と衛生を保つことができます。

例えば、梅雨時期や夏場は湿気が多くカビや雑菌が繁殖しやすいため、床やカーペットの洗浄、水回りやエアコン内部の清掃を重点的に行うと衛生状態が向上します。

一方、冬場は換気不足になりやすく、換気扇や空調内部にホコリがたまりやすいため、内部清掃やフィルター清掃を丁寧に行うと快適な空気環境を維持できます。

さらに、利用頻度が高まる繁忙期やイベント前後はスポット清掃を組み合わせることで、建物全体を清潔で心地よい状態に保つことが可能です。

こうした季節や状況に合わせた計画的な清掃は、建物の価値を守り、長期的な快適性や信頼性の維持にもつながります。

季節によって、定期清掃の内容は変えたほうがいいですか?

はい。季節によって汚れやすい場所やトラブルが変わるので、内容を変えるのがおすすめです。梅雨や夏はカビ対策を優先し、冬は換気扇や空調の内部清掃に力を入れると効率的です。

日常清掃との組み合わせで効率的な維持管理をする方法

日常清掃と定期清掃を上手に組み合わせることで、建物を効率的に清潔に保つことができます。日常清掃では、床のほこり取りやゴミ回収、水回りの軽い拭き掃除など、日々の汚れを素早く処理し、清潔感を維持します。

しかし、それだけでは時間とともに落としきれない黒ずみやカーペットの奥の汚れ、空調内部のホコリが溜まってしまいます。そこで定期清掃を加えると、専門の機材や技術で根本的な汚れをリセットでき、建物全体を快適な状態に戻せます。

この2つを組み合わせることで、無駄なコストをかけずに美観と衛生を長期間維持でき、来客や利用者への印象も良くなります。定期清掃だけに頼らず、日常のこまめなお手入れと計画的なメンテナンスを両立させることが、効率的な維持管理の秘訣です。

日常清掃と定期清掃は、どう組み合わせると一番効率的ですか?

日常清掃で軽い汚れを取り、定期清掃で蓄積汚れをリセットすると効率的です。美観と衛生を長く保てます。

定期清掃の費用相場

定期清掃の費用は、建物の広さや作業内容、依頼する頻度によって変動します。目安を把握しておくことで、適切な予算計画が立てやすくなります。

定期清掃の費用相場はどれくらい?

定期清掃の費用は、建物の規模や作業範囲、オプションの有無によって変動します。清掃回数や作業内容によって年間費用も大きく変わるため、依頼前に複数の見積もりを比較することが安心です。おおよその相場は次の通りです。

| 施設規模 | 1回あたりの費用相場 |

| 小規模オフィス(50㎡程度) | 2〜5万円 |

| 中規模店舗(100㎡前後) | 3〜8万円 |

| 大規模施設(300㎡以上) | 10万円以上 |

この費用相場表はあくまで目安であり、実際の料金は建物の利用状況や清掃範囲、オプション作業の有無によって変わります。

例えば、飲食店や人の出入りが多い施設では回数を増やす必要があり、その分費用も上がります。逆に、汚れが少ないオフィスなら回数を減らしてコストを抑えることも可能です。

複数の業者から見積もりを取り、必要な作業内容を明確にしたうえでスケジュールを調整すれば、予算に合った効率的な定期清掃計画を立てられます。

定期清掃の費用を抑える方法

定期清掃の費用を抑えたい場合は、まず清掃する箇所に優先順位をつけることが大切です。特に汚れやすい床や水回り、ガラス面などを中心に依頼し、年数回の大規模清掃と組み合わせることで、効率よく清潔な状態を維持できます。

また、複数回契約を結ぶことで割引が適用されるケースも多く、年間のコストを抑えやすくなります。さらに、日常清掃と定期清掃をセットで契約すれば、日常的な汚れはこまめに処理しつつ、根本的な清掃は計画的に行えるため、無駄な作業や費用を減らせます。

建物の利用状況に合わせた柔軟なプランを組むことで、美観と衛生を維持しながらコストパフォーマンスの高い清掃管理が可能になります。

定期清掃の費用をなるべく抑えるには、どうすればいいですか?

汚れやすい箇所に優先して依頼し、複数回契約で割引を活用すると効果的です。日常清掃とセット契約もコスト削減につながります。

定期清掃業者を選ぶ際のポイント

安心して任せられる業者を選ぶためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。

①清掃実績や対応可能な作業内容を確認する

定期清掃を業者に依頼する際は、まずその業者の清掃実績や対応可能な作業内容をしっかり確認することが大切です。これまでにどのような施設や現場を担当してきたかを把握することで、オフィスや店舗、商業施設など自分の建物に合った清掃ができるかどうか判断できます。

また、床やカーペットの清掃だけでなく、エアコンや換気扇の内部クリーニング、高所作業、外壁や窓ガラスの清掃など、特殊な作業に対応できるかも重要なポイントです。

対応範囲が広く実績のある業者なら、必要な箇所をまとめて依頼でき、効率的で安心です。事前に実績や作業内容をしっかり確認することで、仕上がりの満足度や信頼性が大きく変わります。

②料金体系と見積もりの内訳をチェックする

定期清掃の業者を選ぶ際は、料金体系と見積もりの内訳をしっかり確認することが大切です。表面上の料金だけで判断すると、後から追加費用が発生して予想以上のコストになる場合があります。

見積もりを受け取ったら、清掃内容と料金のバランスが取れているかをチェックし、どの作業にいくらかかるのかを明確にしておくと安心です。特に、ガラス清掃やエアコン内部クリーニングなどのオプション作業は、追加料金の対象になることが多いため注意が必要です。

事前に内訳と追加費用の有無を把握しておけば、後々のトラブルを避けられ、予算内で効率よく清掃を依頼できます。料金と作業内容の透明性を確認することが、納得のいく定期清掃につながります。

定期清掃の見積もりをもらったら、どこをチェックすれば安心ですか?

見積もりでは、作業内容と料金の内訳が明確かをまず確認しましょう。追加費用が発生する条件やオプションの有無も事前に把握しておくと安心です。

③口コミ・評判を参考にする

定期清掃の業者を選ぶ際には、実際に利用した人の口コミや評判を参考にすることがとても役立ちます。

利用者の声には、公式サイトではわからないリアルな情報が多く、清掃の仕上がりやスタッフの対応、時間の正確さ、アフターフォローの有無など、サービス全体の質を把握する手がかりになります。

特に、良い評価だけでなく悪い口コミもチェックすると、注意すべきポイントや契約前に確認しておくべき点が見えてきます。

また、公式サイトだけでなく、Googleマップのクチコミや外部のレビューサイト、SNSでの感想など複数の情報源を確認すると、より信頼性の高い判断ができます。口コミや評判を事前に調べておくことで、満足度の高い業者選びにつながります。

④スタッフの対応品質や資格・保険の有無を確認する

定期清掃を安心して任せるためには、スタッフの対応品質や資格、そして保険の有無を必ず確認しておくことが大切です。

スタッフの教育や研修がしっかり行き届いている業者は、作業の丁寧さや対応のスムーズさに表れます。また、清掃中に万が一の事故や設備の破損があった場合に備えて、損害賠償保険などに加入しているかも重要なチェックポイントです。

信頼できる業者は、スタッフの資格情報や教育状況、保険の加入状況を明確に提示してくれるため、契約前に確認することで安心して依頼できます。こうした確認を怠らなければ、トラブルを未然に防ぎ、品質の高い定期清掃を継続的に受けられます。

清掃中に事故や破損があった場合は、どう対応してもらえるんですか?

清掃中に事故や破損があった場合は、損害賠償保険に加入している業者なら補償を受けられます。契約前に保険の有無や対応内容を確認しておくと安心です。

⑤契約形態と柔軟性(スポット対応・長期契約)を確認する

定期清掃を依頼する際は、契約形態の種類と柔軟性も大切なポイントです。業者によっては、必要なときだけ依頼できるスポット清掃と、年間を通して定期的に実施する長期契約の両方に対応しています。

スポット清掃は、繁忙期やイベント前後など一時的に清掃頻度を増やしたいときに便利で、コストを抑えながら清潔な状態を保つことができます。一方、長期契約は定期的に建物をリセットできるため、美観や衛生を安定して維持しやすいのが特徴です。

さらに、急な清掃追加にも柔軟に対応できる業者であれば、運用の自由度が高まり、建物の状態に合わせた効率的な清掃管理が可能になります。契約内容と柔軟性を事前に確認することで、無駄なく快適な環境を長期的に維持できます。

定期清掃に関するよくある質問|FAQ

Q1. 定期清掃ではどんな場所まで掃除してもらえますか?

A1. 床やカーペット、ガラス、トイレや水回りはもちろん、エアコンや換気扇などの内部清掃にも対応できます。

Q2. 定期清掃をしないとどんなリスクがありますか?

A2. 床や設備の劣化が早まり、カビや雑菌の繁殖で衛生状態が悪化し、企業や店舗の印象低下にもつながります。

Q3. 定期清掃の料金はどのように決まりますか?

A3. 建物の広さ、作業内容、オプションの有無、清掃回数によって料金が変わります。

Q4. 見積もりをもらったら何を確認すればいいですか?

A4. 作業内容と料金内訳のバランス、追加費用の有無をチェックし、納得できる内容か確認しましょう。

Q5. 定期清掃はどの季節に重点を置くべきですか?

A5. 梅雨や夏はカビ対策、冬は換気扇や空調内部の清掃を重点的に行うと効率的です。

Q6. 定期清掃を安く利用するコツはありますか?

A6. 汚れやすい箇所を優先して依頼し、複数回契約や日常清掃とのセット契約を活用するとコストを抑えられます。

Q7. 初めて依頼する場合、業者選びで注意することは何ですか?

A7. 清掃実績や対応可能な作業内容、スタッフの教育状況、保険加入の有無を確認しましょう。

Q8. 定期清掃はオフィス以外でも頼めますか?

A8. はい。飲食店、商業施設、マンション共用部など、さまざまな建物で利用できます。

Q9. 清掃中に設備を破損した場合はどうなりますか?

A9. 保険に加入している業者であれば補償が受けられます。契約前に対応内容を確認しておくと安心です。

Q10. 定期清掃を依頼すると、どんな効果を実感できますか?

A10. 床やガラスが明るくなり、空気がすっきりします。美観や衛生が向上し、来客や従業員の印象も良くなります。

まとめ

定期清掃は、建物の美観や衛生を長く保つために欠かせない取り組みです。日常清掃だけでは落としきれない汚れやカビを定期的にリセットできるため、快適で清潔な環境を維持しやすくなります。

さらに、信頼できる業者に依頼し、日常清掃と組み合わせて運用することで、無駄な修繕コストを抑えながら効率的な維持管理が可能です。

清潔で整った空間は来客や従業員に安心感を与え、企業や店舗の印象や信頼性の向上にもつながります。定期清掃は、美観・衛生・コスト削減のすべてに効果的な取り組みであり、早めに導入を検討する価値があります。

関連記事

業界情報

業界情報ハウスクリーニング業者が“選ばれ続ける”ための集客法

2025.12.24

業界情報

業界情報【ハウスクリーニング業者向け】お金をかけずにできる集客法

2025.09.07

業界情報

業界情報【中級編】SNSで“信頼”と“集客”を両立する!清掃業者のためのSNS運用ガイド

2025.08.07

業界情報

業界情報オフィス清掃のやり方とコツ|場所別掃除法・頻度・業者選び完全ガイド

2025.07.31

業界情報

業界情報【初級編】SNSゼロからでも大丈夫!清掃装業者のためのInstagram・Twitter・TikTok・Facebook入門ガイド

2025.07.15

業界情報

業界情報【上級編】SNSを“集客の武器”に変える!清掃業者のためのSNS戦略ガイド

2025.07.15

業界情報

業界情報“安い業者”ではなく“選ばれる業者”になるためのブランディング戦略とは?【ハウスクリーニング業者向け】

2025.05.19

業界情報

業界情報ハウスクリーニングチラシの反響率を劇的にアップ!効果的な作成方法とデザインポイント

2025.04.30

人気記事

壁紙・クロス

壁紙・クロス【専門家監修】壁紙にカビが生える原因や落とし方のポイントを徹底解説

2023.07.12

エアコン

エアコン【専門家監修】エアコンから嫌な臭いがする原因と解決策を詳しく解説

2025.07.16

お風呂

お風呂【専門家監修】浴槽に黒ずみができる原因や落とし方のコツ・予防法を解説

2023.07.12

エアコン

エアコン【専門家監修】エアコンクリーニングの頻度はどれくらい?適切な回数を解説

2025.07.16

お風呂

お風呂【専門家監修】鏡の水垢は簡単に落とせる!掃除のコツや予防法を詳しく紹介

2023.07.12

キャンペーン

キャンペーン【期間限定】Amazonギフト券を全員にプレゼント

2026.01.21

フローリング

フローリング【専門家監修】フローリング掃除の正しいやり方や汚れを落とすテクニック

2026.01.09

窓・サッシ

窓・サッシ【専門家監修】窓ガラスの簡単な掃除方法や必要な道具・注意点を徹底解説

2023.07.12

ベランダ・バルコニー

ベランダ・バルコニー【専門家監修】ベランダ掃除の基本的な手順や便利なアイテムを詳しく紹介

2023.07.12

お風呂

お風呂【専門家監修】お風呂のカビを簡単に落とす5つのコツや予防方法を解説

2023.07.12